有一种新生儿溶血病,宝宝皮肤不黄但也很危险,你知道是哪一种吗?

2024-11-14 09:48输血科

相信所有孕期中的妈妈在谈到“新生儿溶血病”的时候都忧心忡忡。因为发生新生儿溶血病的一些宝宝在孕早甚至是孕中期都不可预见,实乃“天选宝贝”。

传统观念中发生“新生儿溶血病”的宝宝在临床上大多数都会表现出新生儿病理性黄疸!但是有一种新生儿溶血病,宝宝皮肤却不发“黄”,你知道是哪一种吗?那么,现在就让我们一起开始这场“揭秘”之旅吧。

线索一:新生儿宝宝是A型RhD阳性、游离抗体测定试验:弱阳性、抗体放散试验:弱阳性,提示宝宝可能患有“新生儿溶血病”。

线索二:母亲血型是AB型RhD阳性,其新生宝宝是A型RhD阳性,由ABO血型系统导致的新生儿溶血病通常发生于O型妈妈与其非O型宝宝,在这里就不考虑了。不知道大家有没有发现:这对母子的“不规则抗体筛查试验均是(阳性)”, 那就提示我们有可能是其它血型系统导致的新生儿溶血病。

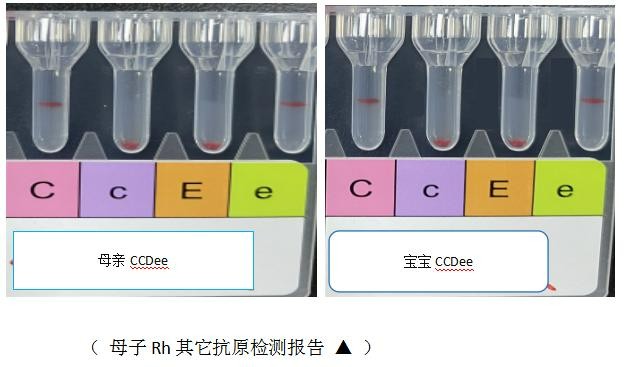

接下来,线索3: 母亲与宝宝的Rh其它抗原检测报告▼

如上图所示:母亲与宝宝的Rh血型系统的表型结果均为:CCDee,母子Rh血型抗原相合,排除Rh血型系统新生儿溶血病。查阅病史:母亲孕3产1,产前产时无感染史;宝宝36周经剖宫产娩出,出生1天,皮肤或粘膜无肉眼可见黄疸,皮肤苍白,Apgar评分均为10分,临床诊断拟:早产儿、新生儿贫血收治于我院新生儿科。

宝宝临床有贫血症状且实验室诊断“新生儿溶血病”,但皮肤或粘膜无肉眼可见发黄,你知道是哪一种新生儿溶血病吗?

最终的“揭秘”时刻:母亲“M”抗原阴性,经怀孕产生了抗-M抗体,宝宝“M”抗原阳性,母子因“M”抗原不合导致宝宝发生新生儿溶血病!

M抗原属于“MNS血型系统”,MNS血型系统是继ABO血型系统后第二个被发现的,其中最重要的有M抗原、N抗原、S抗原、s抗原4种,中国汉族人群中M抗原频率为45%至50% 。抗-M抗体是 MNS血型系统中最常见的不规则抗体,阳性率占MNS血型系统抗体的89.66% 。

MNS血型系统的抗原表达于红系祖细胞上而非成熟红细胞上,抗原数量较多,且抗原形成较ABO血型系统早。该血型系统母子血型不合引起的新生儿溶血病无输血史的第一胎也可以发病。

新生儿溶血病(HDN)临床发病严重程度以及发生率与红细胞抗原频率、抗体特异性、抗体效价、IgG抗体的亚型、IgGFc段的糖基化程度、胎盘转运效率、胎儿新生儿抗原强度、其他组织和分泌液中的表达水平等关系密切。国外最常见引起严重HDN的意外抗体是Rh和Kell血型系统的抗体。而在我们国内常见引起严重HDN的意外抗体是Rh血型系统的抗体。MNS血型系统的抗体引起严重HDN的发生率仅次于Rh血型系统,在这个系统中“抗-M”是相对常见的意外抗体。

IgG类抗-M可因细菌感染、怀孕或输血产生,在产前不规则抗体筛查中抗-M被列为继Rh血型系统的第2位常见抗体,孕妇的IgG类抗-M抗体能够透过胎盘进入胎儿血循环,与胎儿红细胞结合,引起胎儿或新生儿溶血病。高效价抗-M抗体也可以引起孕妇反复流产、胎儿贫血、水肿。通常抗-M 抗体导致的 HDN 较为隐匿,病情轻重程度相差较大,患儿可无黄疸、水肿及肝脾肿大等溶血性贫血症状,仅表现为新生儿贫血,常被误诊为失血性贫血。严重的也可引起高胆红素血症、核黄疸,甚至死胎。

由于MNS 抗原表达于红系祖细胞上,抗-M破坏的是红细胞的前体祖红细胞,而不是成熟的红细胞,发病容易出现髓内溶血、新生儿红细胞发育不全和长时间贫血。如果患儿溶血发生在宫内,胆红素经母体代谢,出生时胆红素不增加;红细胞被大量破坏,患儿表现为严重贫血的症状,常常需要输血或换血治疗。由于被致敏的红细胞大量消耗低于检测限,所以溶血相关检测能从患儿血浆或红细胞上放散下来IgG抗-M,但直抗试验常常是阴性。

该宝宝出生<24小时血常规HGB:106g/L,临床申请输血治疗,在经过输注了60ml的M抗原阴性的去白细胞悬浮红细胞后,HBG上升至142g/L,输血过程顺利无任何不良反应,治疗有效,最后康复出院。

在此,提倡建议加强孕妇(特别是有过多次妊娠或输血史的孕妇)产前不规则抗体筛查检测的管理,对于反复流产、胎儿水肿及死胎的患者,不规则抗体筛查试验阳性者进一步鉴定抗体特异性,如果妊娠妇女检出抗-M,应同时检测胎儿生父MN抗原,对于胎儿生父是MM或MN表型的妊娠妇女加强监测,结合妊娠时期胎儿彩超MCA-PSV(大脑中动脉收缩期峰值流速)、胎儿水肿以及胎儿生长发育状态等临床症状,早发现,早诊断,早监测,早干预,早治疗,为临床及时有效治疗提供循证的实验室检测依据。